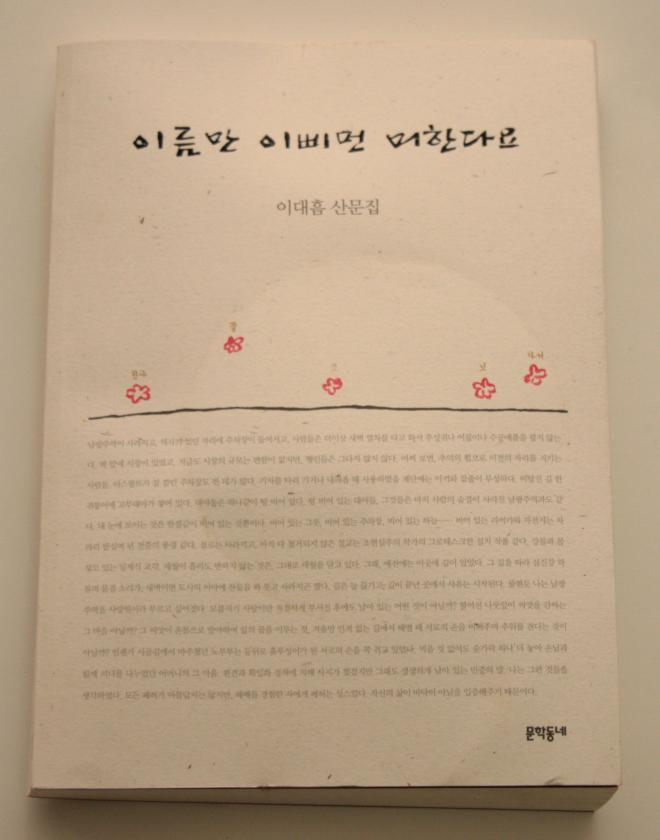

<상처가 나를 살린다> <눈물 속에는 고래가 산다> <물속의 불> 등의 시집과 지난 6월에 장편소설 <청앵(靑櫻)>을 펴낸바 있던 장동면 만손리 출신 이대흠시인(40)이 이번에는 산문집 <이름만 이삐먼 머한다요〉(문학동네 발행)를 펴냈다.

<상처가 나를 살린다> <눈물 속에는 고래가 산다> <물속의 불> 등의 시집과 지난 6월에 장편소설 <청앵(靑櫻)>을 펴낸바 있던 장동면 만손리 출신 이대흠시인(40)이 이번에는 산문집 <이름만 이삐먼 머한다요〉(문학동네 발행)를 펴냈다.

서울 생활을 청산하고 10여년 동안 전라도에 머물며 채록한 전라도 방언을 재료 삼아 문장을 빚은 아주 이색적인 '전라도 방언 산문집'이다.

"따님은요?" "다섯." "글먼 아드님이 막낸가요?" "아니. 막둥이는 딸이여. 인자 수물여섯인가? 아들덜은, 둘재놈은 서른다섯, 큰아들은 마운다섯인가? 큰딸은 마운야달." "금술이 겁나 좋으셨등가보네요이"('이름만 이삐면 머한다요' 중)

"사라져가는 전라도 방언을 내 귀로 듣고 새기려" 집필했다는 이 시인의 산문집은 고향 땅 곳곳을 돌며 만난 사람들과의 따뜻한 인연을 구수한 사투리로 생생하게 담았다.

“뭇 하고 재게셨소(뭐 하고 계세요)?”

카메라 하나 들고 이리 기웃 저리 기웃 대며 넉살좋게 말 붙이는 시인에게 야멸치게 거절하는 이는 아무도 없다. 누구든 어머니처럼, 오래 같이 살아온 이웃처럼 푸근하게 웃으며 허물없이 대답해주고 웃어주고 운이 좋으면 밥도 준다. 돌아다니다보면 재미있는 일도 많다.

회진의 여관에서 만난 최접심 할머니는 맡겨놓은 카메라 가방 대신 엉뚱하게 김치통을 꺼내준다. 가방이라고 거푸 설명해줘도 할머니는 오래된 옷가방에, 커다란 나무상자에, 혼자 들기도 벅찬 세간을 꺼내오면서 아침부터 부산을 떤다. 삼간집에 혼자 사는 장순기 할머니는 시인이 말을 거는 통에 찾던 열쇠를 못 찾았는데도, 오히려 ‘말벗해줘서 고맙다’고 인사한다. 오히려 고마워해야 할 사람은 시인인데도 말이다.

항상 즐거운 사람만 만나는 것은 아니다. 시인의 단골식당 주인인 ‘김쌍둥이’ 할머니의 이름은 ‘김한네’. 그렇게 ‘이삔’ 이름을 ‘무다라’ 숨겼냐고 캐묻는 시인에게 할머니는 “이름만 이삐먼 머한다요” 하고는 한숨을 푹 내쉰다. 아픔 많은 전라도 땅에서 팔십 넘게 살면서 겪었던 그 슬픔이야 이루 다 말할 수 없을 것이다.

이처럼 1부는 시인이 이곳저곳을 떠돌아다니며 만났던 사람들의 웃음과 슬픔을 오롯이 담았다. 목적은 전라도 사투리가 점점 잊히기 전에 직접 채록해보자는 것이었지만, 시인이 배운 것은 단지 사투리만이 아니다. 전라도 사람들만의 끈끈한 정과 건강한 웃음까지 고스란히 받아온 것이다. 빈손으로 온 시인에게 뭐든 한 가득 안겨주었던 사람들, 이것이 바로 전라도의 힘이다.

2부에서는 시인의 가족 이야기가 담겼다. 어머니 수동떡(수동댁)과 아버지 취우 선생만의 특별한 사랑과 부모님의 집들이와 금혼식을 준비하는 형제들의 우애가 잔잔하게 그려진다.

3부 ‘말의 샐팍에 서서’에서는 시인 나름대로 전라도만의 독특한 표현들을 모아보았다. ‘샐팍’이란 ‘문 밖’이라는 뜻의 전라도 사투리다. 점점 문 밖으로 사라져가는 전라도 말들을 조금이나마 붙잡아두고자 어려서부터 들었던 풀이름이며 지명을 하나하나 모아 정리해놓은 정성에서 고향에 대한 시인의 무한한 애정이 느껴진다.