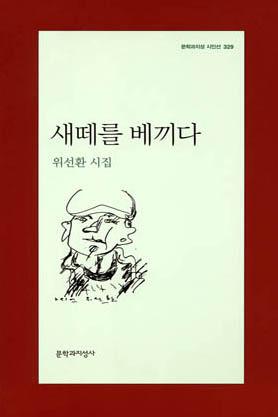

장흥출신 위선환시인이 시집 <새떼를 베끼다>(문학과지성사.128쪽)를 펴냈다. 2001년 '현대시' 9월호에 '교외에서' 등을 발표하며 작품 활동을 시작한 저자의 세 번째 시집이다.

'나무들이 강을 건너갔다' '눈 덮인 하늘에서 넘어지다' 등 앞서 발표했던 시집들처럼 새, 가락지, 손가락, 발자국 등 다양한 자연물을 소재로 현상의 이면을 독특한 시각에서 노래했다.

"새가 어떻게 날아오르는지 어떻게/ 눈 덮인 들녘을 건너가는지 놀빛 속으로/ 뚫고 들어가는지/ 짐작했겠지만/ 공중에서 거침이 없는 새는 오직 날 뿐 따로/ 길을 내지 않는다/ 엉뚱하게도/ 인적 끊긴 들길을 오래 걸은/ 눈자위가 마른 사람이 손가락을 세워서/ 저만치 빈 공중의 너머에 걸려 있는/ 날갯 깃도 몇 개 떨어져 있는 새의 길을/ 가리켜 보이지만"('새의 길' 전문)

문학평론가 황현산(고려대 불문과 교수)은 위선환의 '새떼를 베끼다'에 대해 “시인은 보이는 세계의 이면, 보이지 않는 것에 대해 노래한다. 시인은 눈에 보이는 세계를 통과해 보이지 않는 것에 가닿는 시선의 궤적을 보여주고, 보이는 것과 보이지 않는 것의 대비를 통해 사물들에게 새로운 질서를 부여한다. 시인의 눈에 이 세계는 고정된 하나의 완벽한 형태가 아니다. 언제나 다른 무엇으로 변형 가능한, 무한한 잠재성을 가진 가능태인 것이다. 물론 거기에는 시인 자신도 포함된다. 그러나 시인의 날렵한 상상력이 빚어내는 새로운 세계는 보이는 세계의 깊이와 의미를 재는 척도이기도 하다.

자신의 진술을 거듭 확인하고 의심하면서 시인은 자신이 한 편 한 편의 시를 통해 하고자 하는 말들이 사물과 그 현상에 섣부르게 인간적 면모를 덧씌운 것도, 성의 없는 관찰과 추론에 근거한 것도, 시적 상투성을 남용한 것도, 무리하고 불필요한 과학적 추론을 뽐내는 것도 아니기를 바라고, 또 그렇게 받아들여질 것을 경계한다. 벌써 건너갔어야 할 다리를 뒤늦게 건너는 사람답게 두드리며 건너는 위선환의 고전주의는 생각하고 쓰는 방법의 집약적 주제화이자 그에 대한 신중하고 지혜로운 실험에 해당한다. […] 위선환의 시는 아름답다. 이 말은 그 아름다움이 믿을 만하다는 말과 다르지 않다. 고전주의는 아름다움이 진실이 같은 자리에서 피어나는 나무다.“고 평하고 있다.

또 문학편론가 오형엽(수원대 국문과 교수)는 “위선환의 시는 ‘나무의 뻗침과’과 ‘새의 비상’을 통해 ‘하늘’을 지향한다. 시인의 하늘 지향은 불가능에 대한 추구라는 점에서 좌절의 아픔을 겪을 수밖에 없는데, 이 좌절은 시인이 껴안고 견디며 나아가야 할 천형이며 원죄이기도 하다. 위선환은 이 천형의 고뇌를 자아와 현실의 폐허로, 그리고 적막으로 형상화한다.”고 평하고 있다.

위선환 시인의 이름은 우리에게 낯설다. 그도 그럴 것이 시인은 1960년부터 시를 썼으나 그 후 오랫동안 펜을 꺾고 시단을 떠나 있었기 때문이다. 1960년 ‘용아문학상’(시 ‘떠나가는 배’로 잘 알려진 용아 박용철(1904~1938)을 기리는 문학상)을 수상하고도 문단과 가까울 수 없었던 그는 1969년 시를 끊고 이후 30년 가까이 공직에 머물렀다. 그리고 “몇 해째 (시에 대한)공복”으로 “허기와 쓰림과 욕지기”를 그 자신의 가슴에만 담고 있다, 결국 2001년에 다시 시단에 나왔고, 시집 <나무들이 강을 건너갔다>와 <눈덮인 하늘에서 넘어지다>를 차례로 발표하며 본격적으로 시인으로서 제2의 삶을 시작했다.